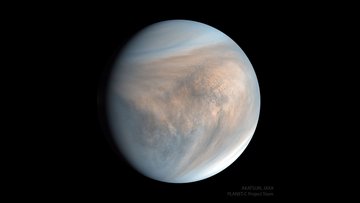

Venus

Rainer Kayser und Redaktion

NASA/JPL-Caltech

Auf den ersten Blick ist die Venus geradezu ein Zwilling der Erde: Die beiden Planeten haben fast den gleichen Durchmesser und besitzen die gleiche Masse. Und doch unterscheiden sich die Erde und ihr Nachbarplanet erheblich. Während sich unsere Heimatwelt mit gemäßigter Oberflächentemperatur und großen Ozeanen lebensfreundlich präsentiert, handelt es sich bei der Venus um einen extrem lebensfeindlichen Planeten. So liegt die Temperatur auf der Oberfläche im Mittel bei 460 Grad Celsius, der Luftdruck ist etwa hundertfach höher als auf der Erde.

In Wolken gehüllt

Die dichte Atmosphäre der Venus besteht überwiegend aus Kohlendioxid. Dieses Gas ist letztlich für die hohe Oberflächentemperaturen verantwortlich, denn es verstärkt – genau wie auf der Erde – den Treibhauseffekt. In einer Höhe von 45 bis 70 Kilometern ist der Planet von einer dichten Wolkendecke aus Schwefeldioxid umgeben. Die Wolken reflektieren etwa 70 Prozent des Sonnenlichts. Aus diesem Grund leuchtet die Venus so hell als Abend- oder Morgenstern am irdischen Himmel. Zugleich verhindern die Wolken aber auch den Blick auf die Oberfläche des Planeten.

Entgegen der vorherrschenden Drehrichtung

Wegen der extrem dichten Wolkendecke gelang es erst im Jahr 1965 mithilfe von Radarmessungen, die Rotation der Venus zu messen. Das Ergebnis war eine Überraschung: Der Planet dreht sich mit einer Periode von 243 Erdtagen nicht nur extrem langsam, sondern zudem „retrograd“, also entgegen der vorherrschenden Drehrichtung im Sonnensystem. Bislang ist unklar, was zu dieser ungewöhnlichen Eigendrehung der Venus geführt hat.

Im Jahr 1961 passierte die sowjetische Sonde Venera-1 die Venus – es war die erste interplanetarische Mission überhaupt. Der Kontakt zu der Sonde brach allerdings bereits auf dem Hinflug ab. Die US-Sonde Mariner-2 lieferte Ende 1962 erstmals Daten über die Atmosphäre der Venus. Die erste erfolgreiche Landung gelang am 15. Dezember 1970 mit Venera-7. Insgesamt gab es bis heute 22 erfolgreiche Missionen zur Venus. Insbesondere mit den beiden Raumsonden Magellan und Venus Express erlangten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtige Erkenntnisse über den Planeten.

Brodelnde Vulkane

Radarbeobachtungen aus der Umlaufbahn zeigen, dass der größte Teil der Venusoberfläche mit etwa 500 bis 700 Millionen Jahren sehr jung ist. Die Ursache dafür ist noch unbekannt. Möglicherweise traten in der Geschichte des Planeten immer wieder Phasen auf, in denen extremer Vulkanismus nahezu die gesamte Oberfläche erneuerte. Messdaten von der Venus deuten zudem auf aktiven Vulkanismus hin.

So lebensfeindlich die Venus insgesamt erscheint, gibt es gleichwohl Spekulationen über die Existenz zumindest mikrobieller Lebensformen in der Atmosphäre des Nachbarplaneten. Denn in einer Höhe von 50 bis 60 Kilometern sind Temperatur und Luftdruck mit denen an der Erdoberfläche vergleichbar.

© Welt der Physik

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/planeten-des-sonnensystems/venus/